えーと、長3度と短3度の違いって…

頭がこんがらがってきた (;_;)

あれ、どうしたの?

部活で音程を勉強してくるように言われたんだけど、よくわからなくなっちゃって…

「楽典の音程」だね

ちょっと専門的な内容だから最初は難しいよね

どうしたらわかるようになるかな?

それじゃあ図などを使って説明してみるね

- 音楽の理論を知らずに演奏活動をしてきたけど、より詳しく音楽を知りたい!

- 音階や和音など,音楽の仕組みについてわかるようになりたい!

- 合奏やパート練習などで指導やアドバイスをする機会が多い。

音楽を勉強したり,演奏している人たちの中で「音程」という言葉にはいくつかの意味を持っている事があります。

ひとつ目の意味としては2つ以上の音と音の離れ具合についてをあらわす楽典的な意味としての「音程」です。

もうひとつは同じ音同士や和音の中でのピッチのずれなど,演奏する上の要素としての「音程」です。

この記事の中では楽典的な意味での「音程」について見ていきたいと思います。

「音程」を知っているとどんな良いことがある?

音程の知識があると、どんなメリットがあるのでしょうか?

私たちの触れている多くの音楽は「調性」というものを持っていて、音階(スケール)から成り立っています。

その音階を理解するには音程の知識が不可欠です。

音程の知識があればどんな音からも音階を作り出すことができます。

私たちが日頃よくふれている調性音楽の多くは和音(コード)を伴っています。

どんな和音なのか?どんな機能や役割を持っているのか?を知る際にも、音程の知識があると理解が早いです。

また、演奏の際に自分が和音の中でどんな役割を持っているのかを知る際にも、音程の知識が必要になってきます。

音程はどのようにしてあらわすことができるのか?

それでは実際にどのようにして音程をあらわしていくのかを見ていきましょう。

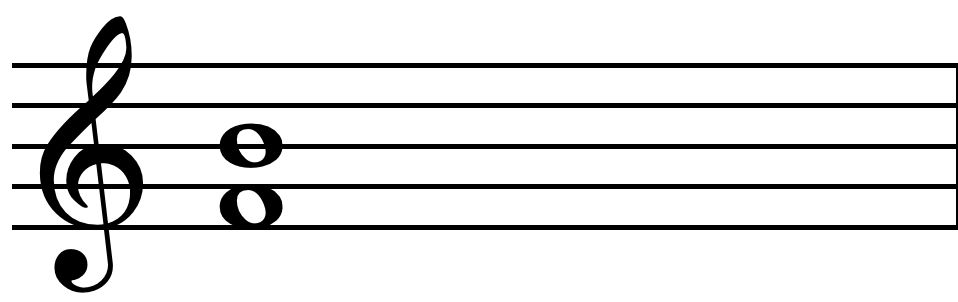

音程は次のような2つの要素であらわす事ができます。

「音程の種類」と「音程の度数」という2つの要素が出てきました。

それぞれどういうものなのか,ひとつずつ見ていきましょう。

音程の度数ってなに?

まずは「音程の度数」について見ていきます。

音程の度数とは

音と音がどのくらい離れているか

をあらわすものであり,1度,2度など数字で表記されます。

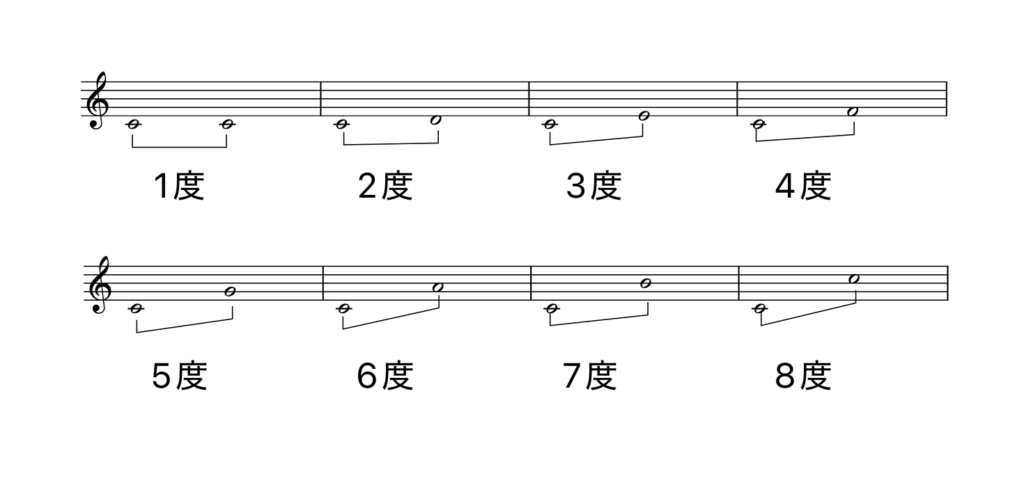

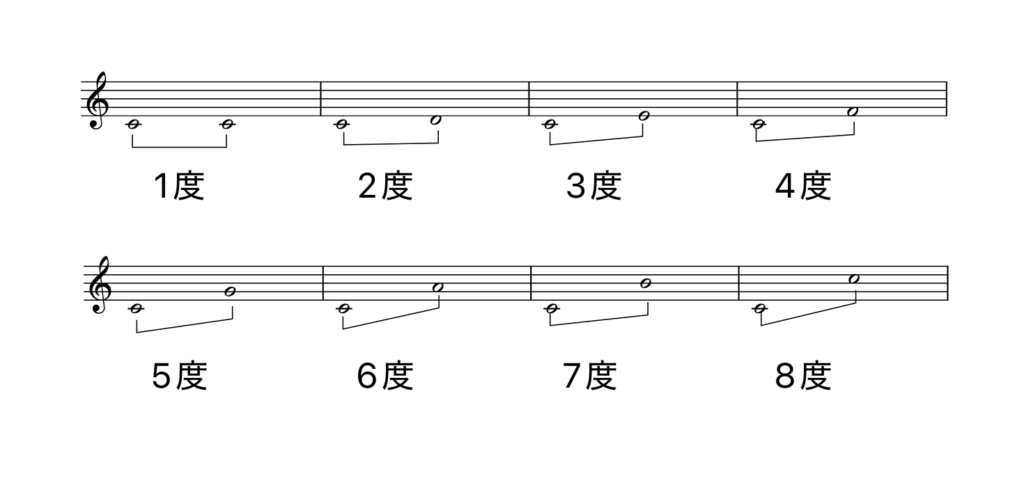

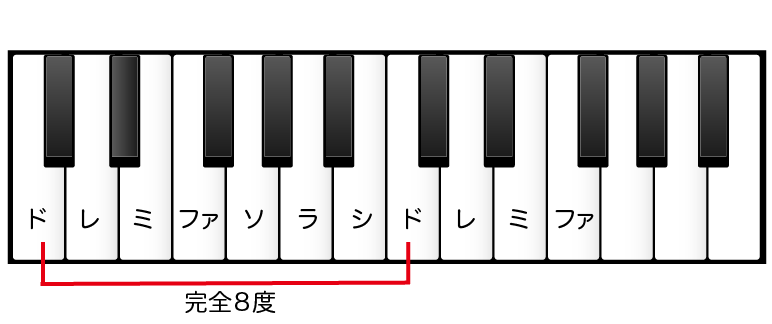

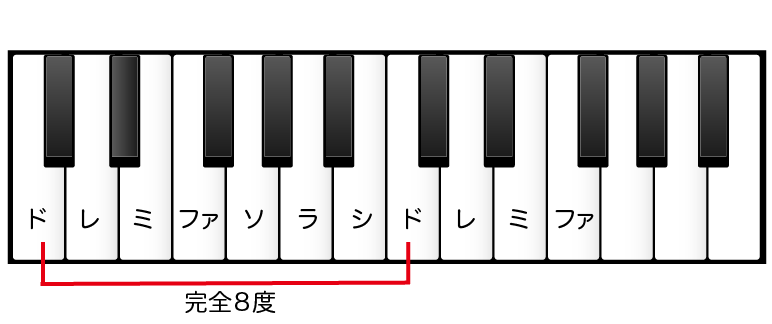

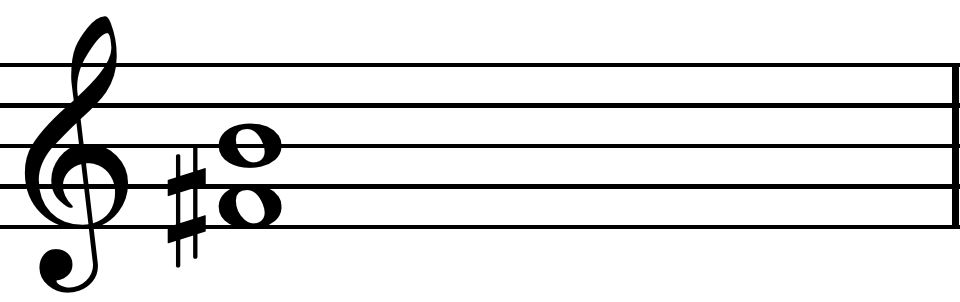

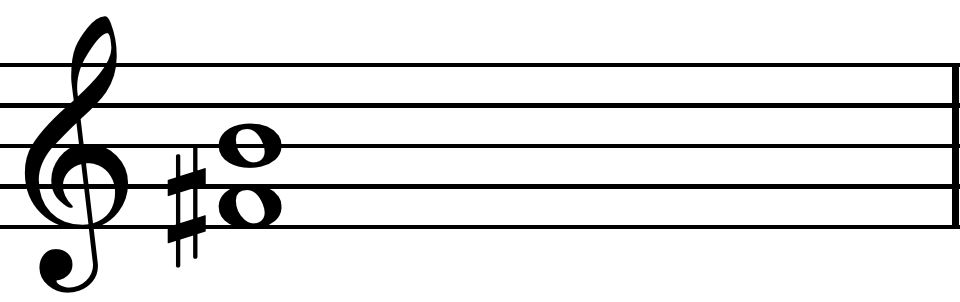

下の図はドの音を基準にした場合の度数をあらわしています。

図のように基準の音と同じ音を1度,そこから離れていくと2度,3度といった形であらわされます。

基準の音を含めて数えるのがポイントです。

1オクターブを意味する8度までは単音程,9度を超えると複音程といわれます。

複音程の場合はそのまま9度,10度などとも呼ばれますが,1オクターブと2度,1オクターブと3度といった呼び方をすることもあります。

音程の種類ってなに?

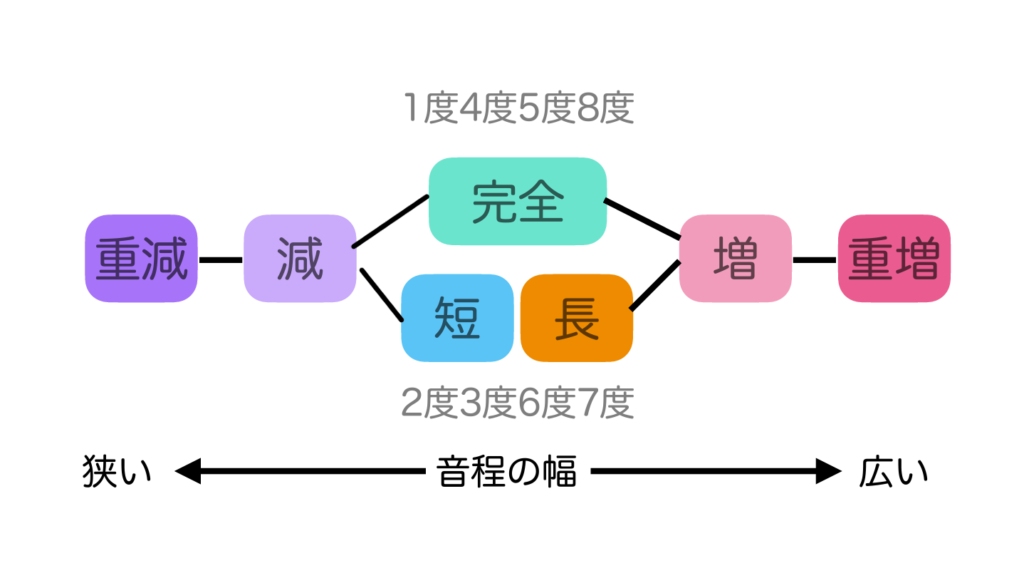

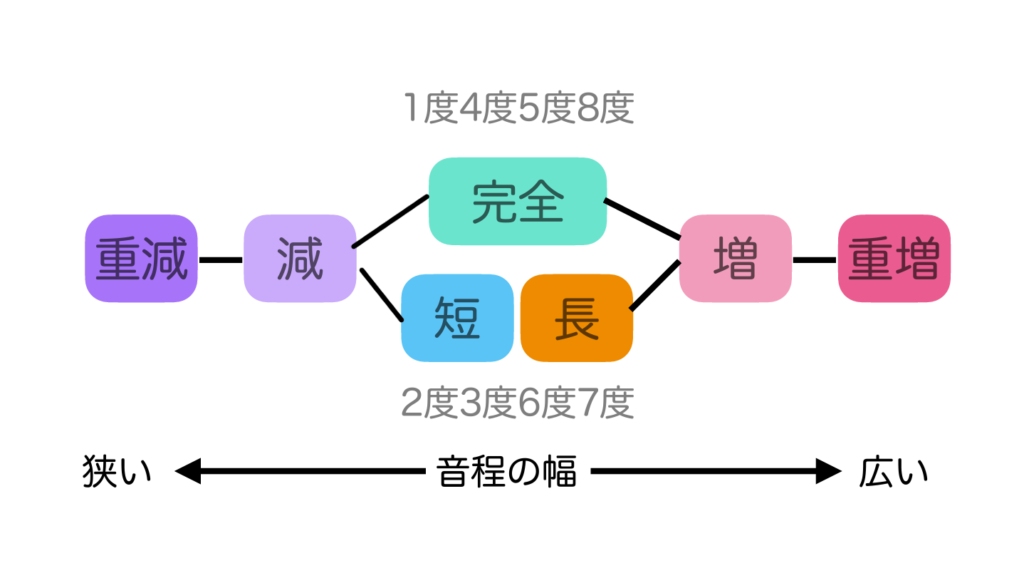

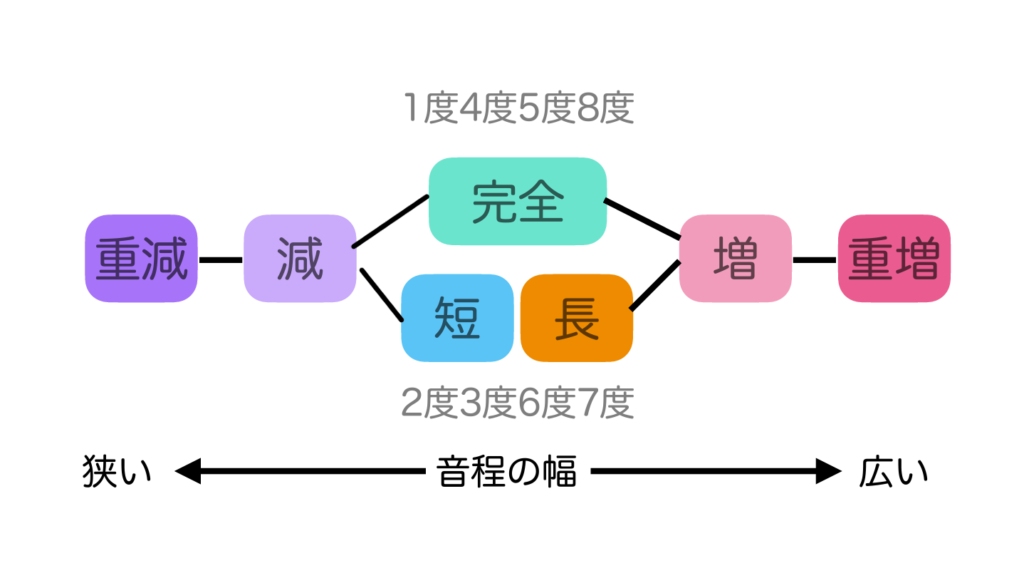

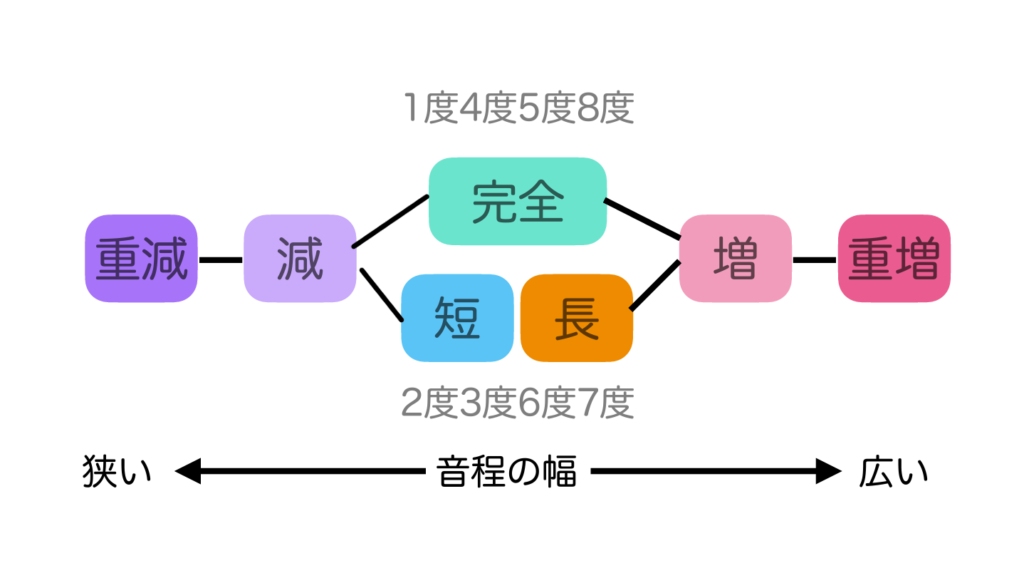

音程はその性質によって種類が分かれます。

音程の度数が1度,4度,5度,8度の場合は完全系の種類に分類されます。

一方で音程の度数が2度,3度,6度,7度の場合は長短系に分類されます。

これらの分類は響きの質からくるもので,1度が長短系になったり2度や3度が完全系になったりとお互いに行き来することはあり得ません。

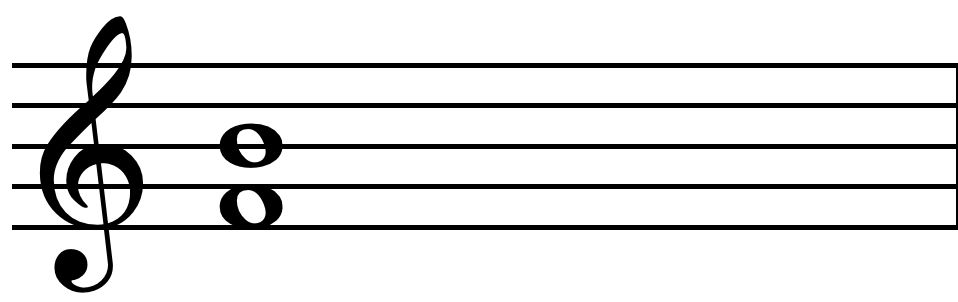

それぞれの系統の中で音程の幅が広がったり狭まったりすることで,音程の種類も下の図のように変化をしていきます。

完全系は完全⚪︎度,長短系は長⚪︎度,または短⚪︎度をもとにして音程の幅が広がると「増」音程,「重増」音程へと種類が移り変わっていきます。

逆に音程の幅が狭くなると上の図の左方向に移っていき「減」音程,「重減」音程へと変化します。

このように変化記号などによる音程の幅の変化に合わせて,音程の種類も変化していきます。

一方で音程の度数は変化する事がありません。

具体的な音程の例

ここからは実際の音階にできる音程を見ていきたいと思います。

幹音の音程

幹音(かんおん)の音程について見ていきます。

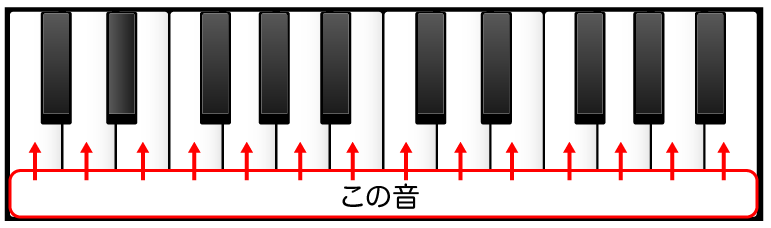

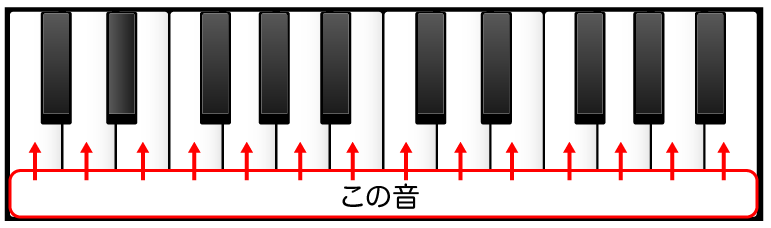

幹音とはシャープもフラットも付いていない音,ピアノでいうと白い鍵盤の音になります。

幹音でできる音階,ハ長調の音階にできる音程を度数ごとに見ていきます。

1度の音程

ハ長調の1度の音程は次のようになります。

幹音の1度は全て同じ音同士,音と音の距離も全てゼロなので音程の種類もすべて完全1度です。

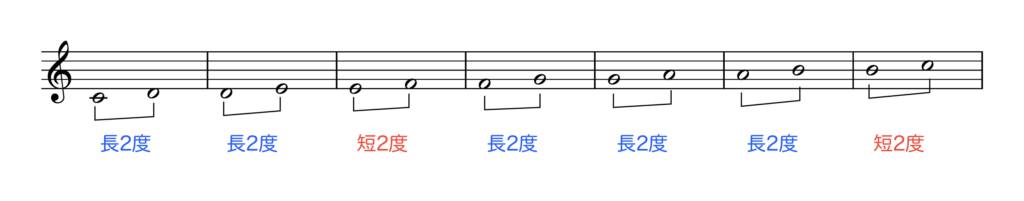

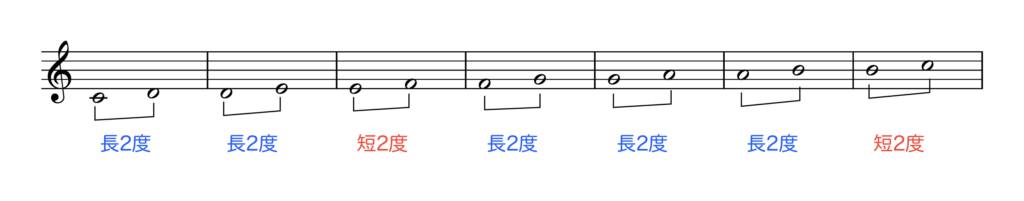

2度の音程

ハ長調の2度の音程は以下のようになります。

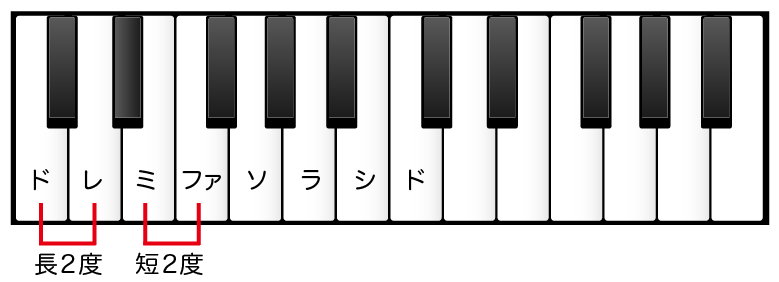

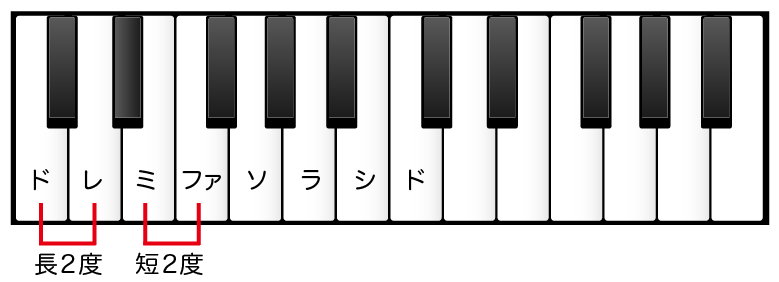

2度は長短系となるので幹音同志の音程でも長2度と短2度が存在します。

ピアノでいう白い鍵盤の中で隣同士が2度となるわけですが,隣り合う白い鍵盤の間に黒い鍵盤があるか無いかで長2度か短2度かが変わってきます。

ド〜レの間にはド♯があるので ド〜ド♯,ド♯〜レと半音2つ分の間隔があるので長2度

レ〜ミの間にもレ♯があるので レ〜レ♯,レ♯〜ミと半音2つ分の間隔なので長2度

ところがミ〜ファの間には黒い鍵盤がありません。ミ〜ファで半音1つ分の間隔しかないので短2度ということになります。

同様に見ていくと

ファ〜ソ,ソ〜ラ,ラ〜シ は黒い鍵盤があり,半音2つ分の間隔なので長2度

シ〜ドは黒い鍵盤がないので,半音1つ分の間隔なので短2度

ということになります。

まとめると

幹音の2度はミ〜ファ,シ〜ドだけ短2度,他はすべて長2度ということになります。

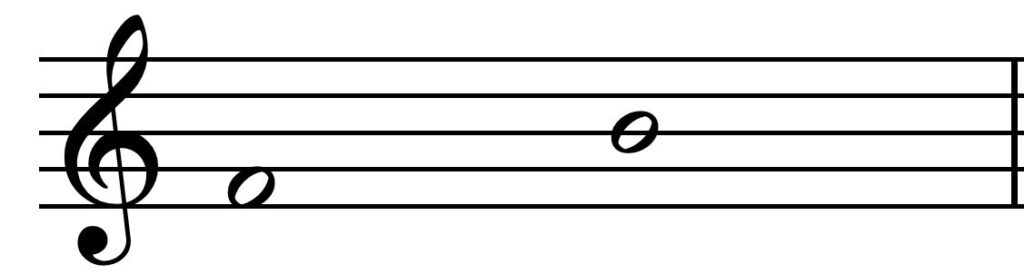

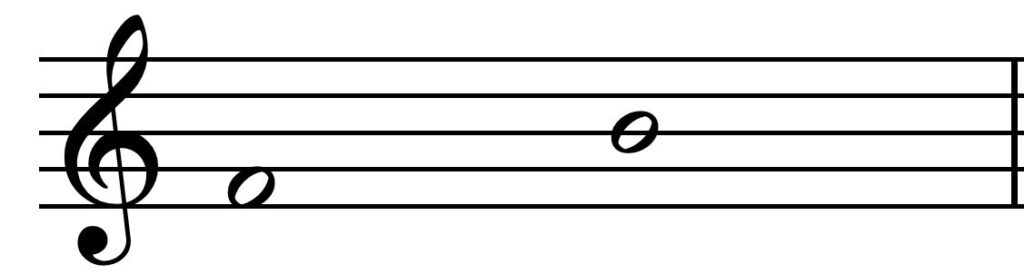

3度の音程

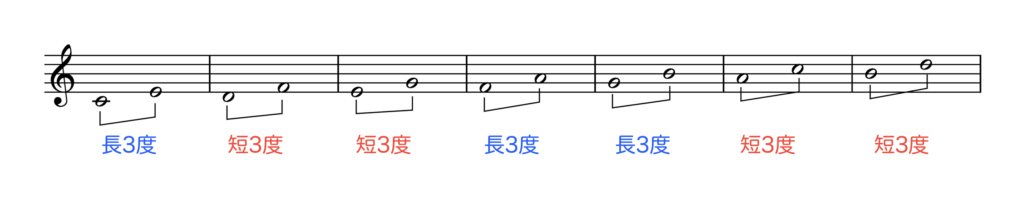

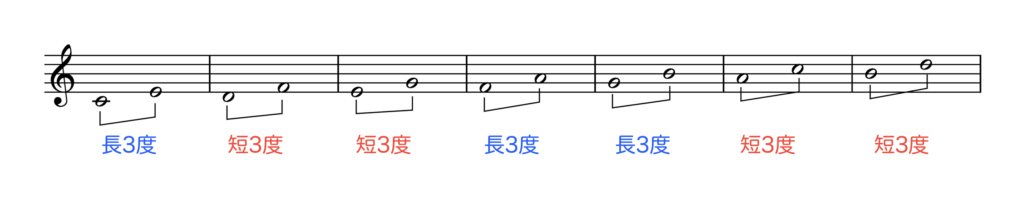

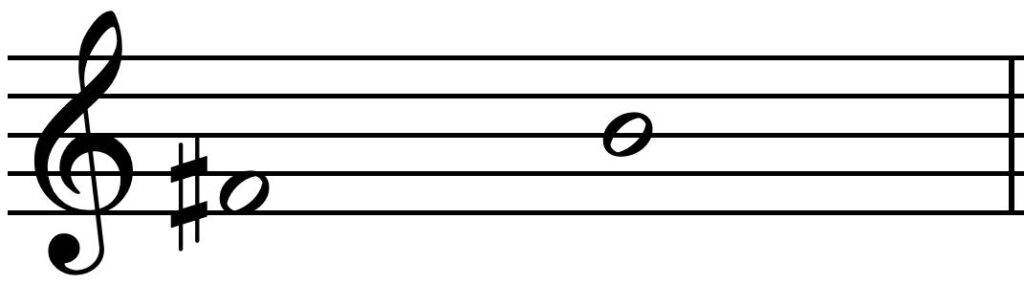

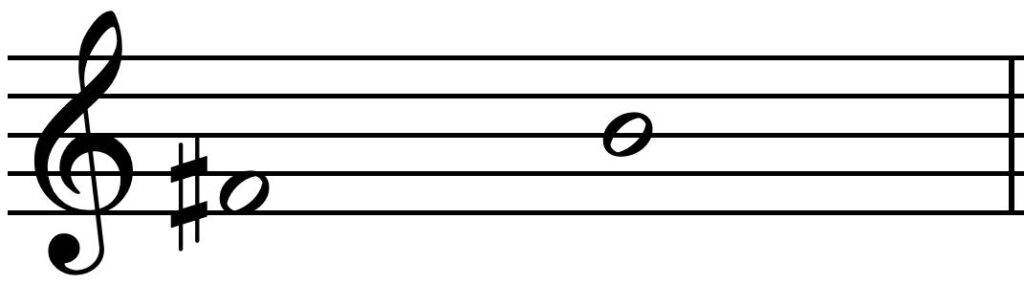

幹音にできる3度の音程は以下のようになっています。

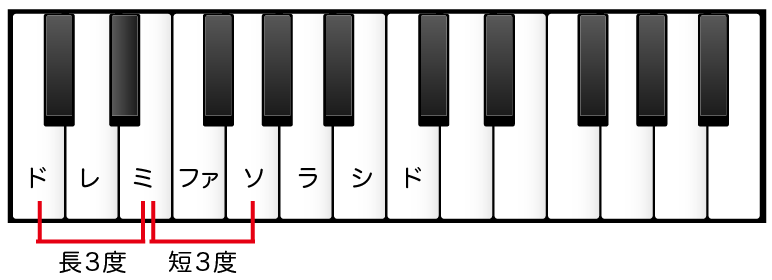

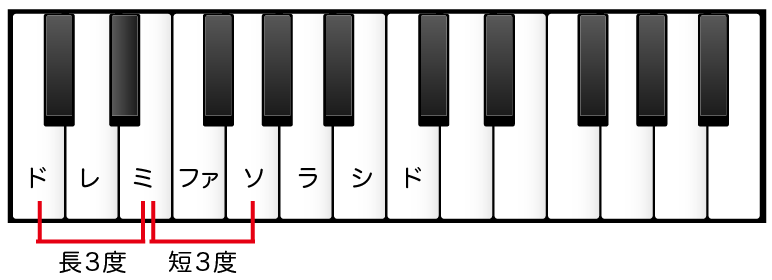

ドからできる3度,ド〜ミを見て見ましょう。

ドとレ,レとミの間にそれぞれ黒い鍵盤があります。

半音の数で言うとド〜ド♯,ド♯〜レ,レ〜レ♯,レ♯〜ミと言うことで半音4つ分の間隔があります。

この間隔の音程を長3度と呼んでいます。

次にレ〜ファですが,レ〜ミの間には黒鍵がありますが,ミ〜ファには黒い鍵盤がありません。

このことから半音の数は3つ分ということで短3度ということになります。

このように見ていくと幹音上にできる3度では

ド〜ミ,ファ〜ラ,ソ〜シが長3度

その他のレ〜ファ,ミ〜ソ,ラ〜ド,シ〜レが短3度

ということになります。

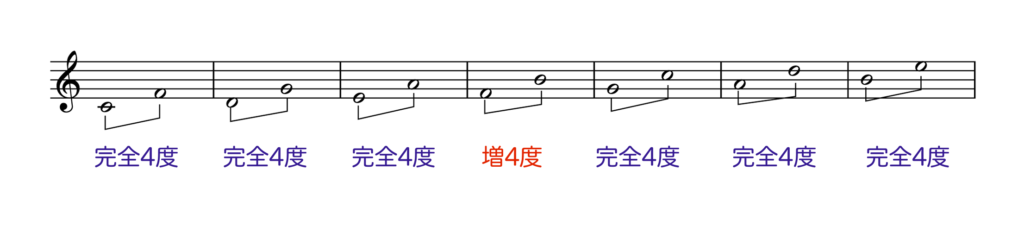

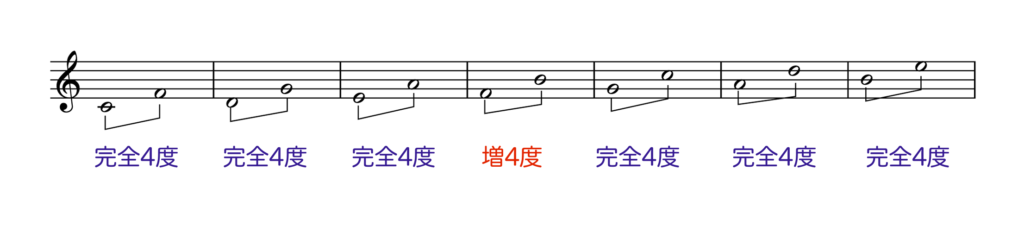

4度の音程

幹音上にできる4度の音程は次のようになっています。

完全系の音程は響きが安定しているので多くの場合が完全音程となりますが,例外もあります。

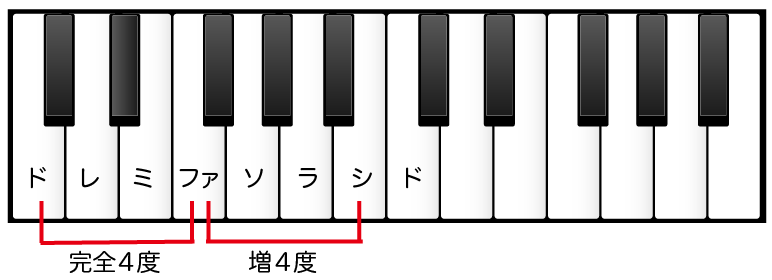

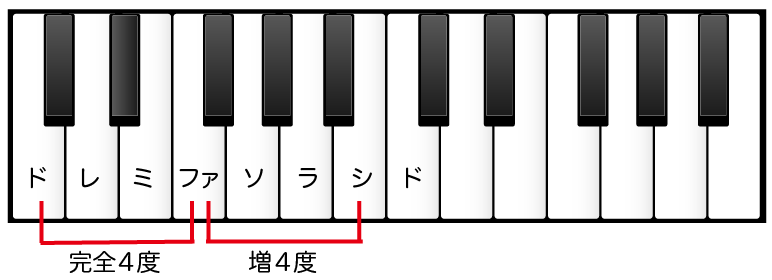

4度の場合はド〜ファを見てもわかるように短2度をひとつ挟む事がほとんどなので,半音5つ分の間隔となります。これを完全4度と呼びます。

ところがファ〜シだけは黒鍵を含まない短2度を挟まないので,半音6個分になるので増4度という音程になります。

まとめると幹音上にできる4度の音程は

ファ〜シは増4度,それ以外はすべて完全4度

ということになります。

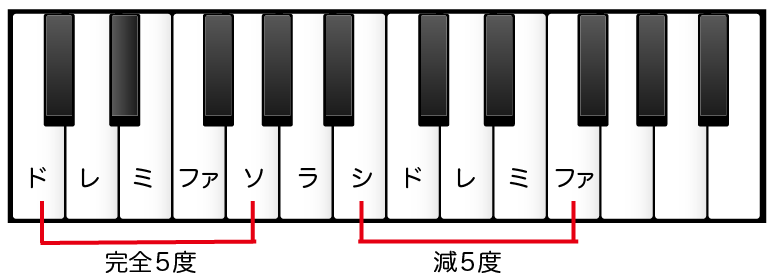

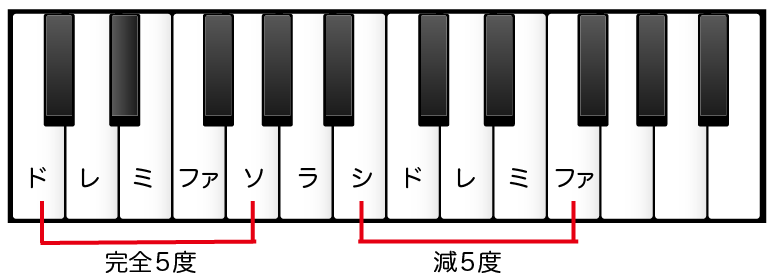

5度の音程

幹音上にできる5度の音程は次のようになります。

5度の音程も完全系なので,多くは完全5度になります。

ド〜ソを見てみると,中に含まれているのはド〜レ,レ〜ミ,ファ〜ソの長2度が3つに加え,ミ〜ファの短2度をひとつとなります。半音の数としては7つ分となり,これを完全5度と呼びます。

幹音上の5度を見ていくと,完全5度にあてはまらないのはシ〜ファです。

シ〜ファの中にはシ〜ドとミ〜ファという短2度が2つ含まれています。

これによりシ〜ファの半音の数は6つ分となります。この幅の音程を減5度と呼びます。

幹音上にできる5度の音程をまとめると

シ〜ファだけが減5度、あとはすべて完全5度

ということになります。

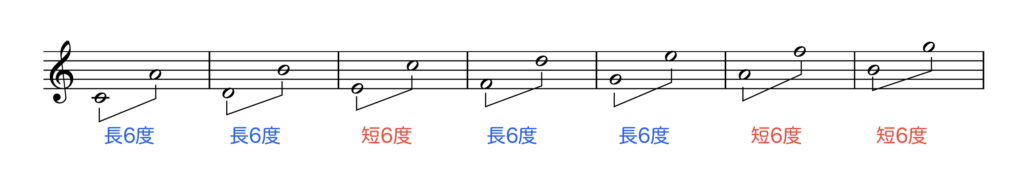

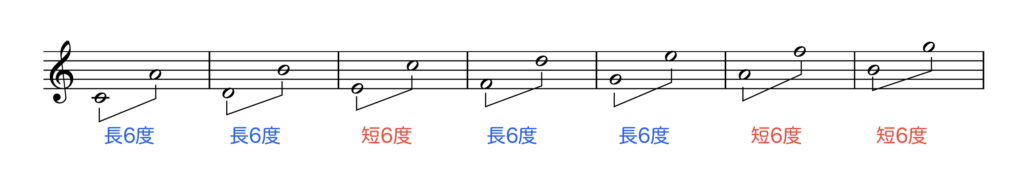

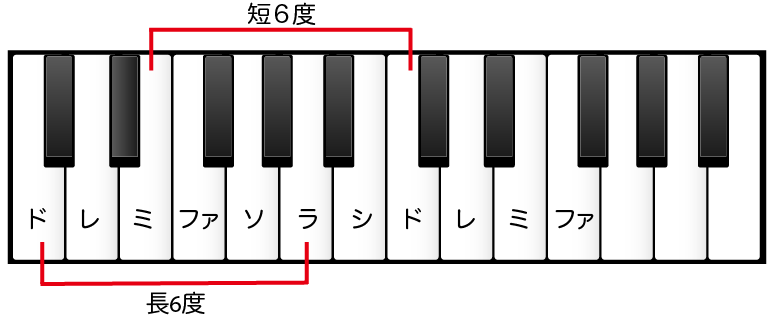

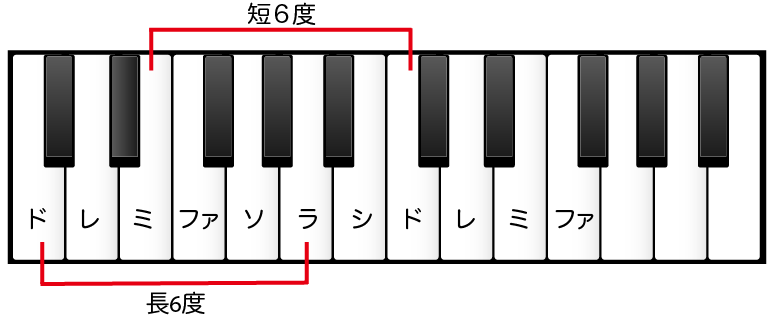

6度の音程

幹音上にできる6度の音程を見てみましょう。

6度の音程は長短系です。

ド〜ラを見てみるとド〜レ,レ〜ミ,ファ〜ソ,ソ〜ラと4つの長2度とミ〜ファの短2度ひとつを含んています。半音の数としては9個分となっており,長6度となります。

一方でミ〜ドはファ〜ソ,ソ〜ラ,ラ〜シの長2度が3つ,ミ〜ファ,シ〜ドと短2度が2つあります。

それによりミ〜ド全体では半音8個分の幅となり,短6度となります。

幹音上の6度は

ド〜ラ,レ〜シ,ファ〜レ,ソ〜ミが長6度

それ以外のミ〜ド、ラ〜ファ、シ〜ソの3つが短6度

ということになります。

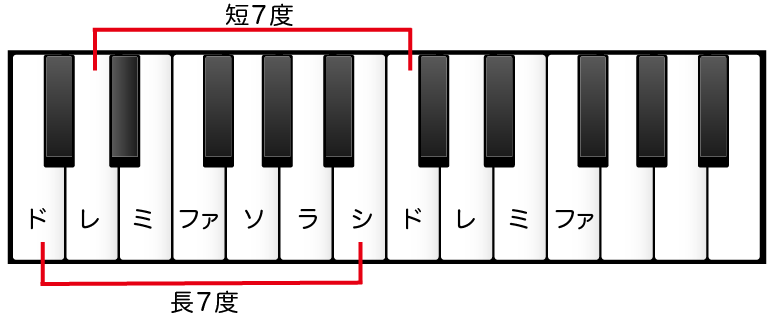

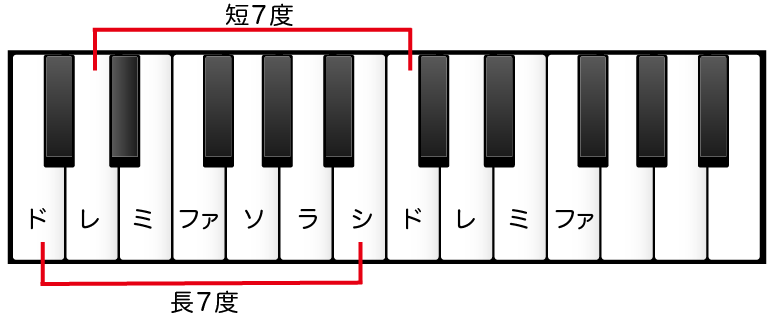

7度の音程

幹音上にできる7度の音程について見ていきます。

7度の音程も長短系です。

ド〜シを見てみると、ド〜レ、レ〜ミ、ファ〜ソ、ソ〜ラ、ラ〜シと5つの長2度と

ミ〜ファの1つの短2度を含みます。

半音の数としては半音11個分となり、これを長7度と呼びます。

つづいてレ〜ドを見てみると、レ〜ミ、ファ〜ソ、ソ〜ラ、ラ〜シと4つの長2度と、

ミ〜ファ、シ〜ドと2つの短2度を含みます。

半音の数としては10個分の幅になり、これを短7度と呼んでいます。

音階の中にできる7度を見ていくと、

ド〜シ、ファ〜ミ が長7度

それ以外のレ〜ド、ミ〜レ、ソ〜ファ、ラ〜ソ、シ〜ラが短7度

ということになります。

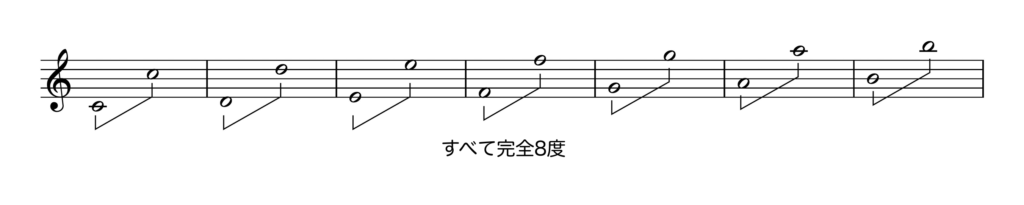

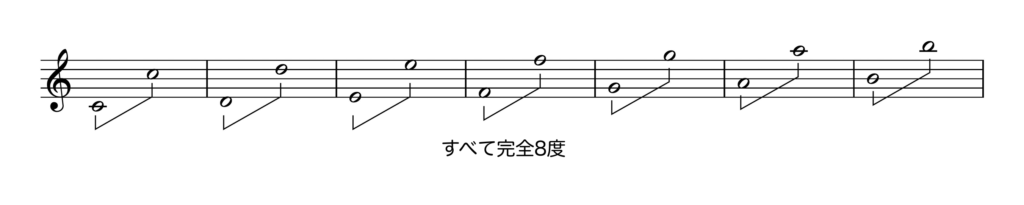

8度の音程

幹音上にできる8度の音程です。

幹音上にできる8度の音程はすべて完全8度となります。

完全8度に含まれる半音の数は12個ということになります。

幹音の音程のまとめ

ここまで幹音上にできる音程を見てきました。

まとめてみると

| 1度 | すべて完全1度 | |

| 2度 | ミ〜ファ、シ〜ドは短2度 | ド〜レ、レ〜ミ、ファ〜ソ、ソ〜ラ、ラ〜シは長2度 |

| 3度 | ド〜ミ、ファ〜ラ、ソ〜シは長3度 | レ〜ファ、ミ〜ソ、ラ〜ド、シ〜レは短3度 |

| 4度 | ファ〜シが増4度 | ド〜ファ、レ〜ソ、ミ〜ラ、ソ〜ド、ラ〜レ、シ〜ミは完全4度 |

| 5度 | シ〜ファが減5度 | ド〜ソ、レ〜ラ、ミ〜シ、ファ〜ド、ソ〜レ、ラ〜ミは完全5度 |

| 6度 | ミ〜ド、ラ〜ファ、シ〜ソは短6度 | ド〜ラ、レ〜シ、ファ〜レ、ソ〜ミは長6度 |

| 7度 | ド〜シ、ファ〜ミは長7度 | レ〜ド、ミ〜レ、ソ〜ファ、ラ〜ソ、シ〜ラは短7度 |

| 8度 | すべて完全8度 |

ということになります。

上の表の色付きの部分は、各度数の覚えやすい部分だと思いますのでここから覚えていくとよいでしょう。

シャープやフラットのついた音(派生音)の音程

幹音の音程に続いて,派生音(はせいおん)の音程について見ていきましょう。

派生音の音程は幹音の音程をもとに考えますが,

音程の幅が変化したことによって変わるのは音程の「種類」だけで,音程の「度数」は変わりません。

幹音が♯(シャープ)も♭(フラット)もついていない音なのに対して,派生音(はせいおん)は♯や♭などにより変化した音のことをいいます。

派生音の音程の調べかた

派生音の音程を考える時には次の手順で行います。

音符についている変化記号を一度取り払って,幹音同士の音程を調べます。

ファ♯〜シ の音程はシャープをとって考えると

ファ〜シになる ファ〜シの音程は増4度

幹音同士は場合は増4度だった音程

ファとシの幅は半音6個分

下の音であるファにシャープが付き半音高くなることにより,シとの間隔が半音1個分狭くなるので

半音5個分になる

増4度だった音程がシャープが付くことで音程の幅が半音1個分狭くなりました。

上の図で言うと「増」のところからひとつ分左に移動するので,種類が「完全」になります。

つまり答えは 完全4度 ということになります。

派生音の音程のまとめ

派生音の音程を知るには

- 変化音をはずした幹音同士の音程を調べる

- 変化記号をつける事によってどのように変化するかを見る

- 音程の幅の変化を実際の音程の種類に反映させる

という手順になるという事ですね。

「音程」ってなに?8度まですべての音程について細かく解説!のまとめ

ここまですべての度数についてひとつずつの音程を見てきました。

これらをすべて覚えるのは大変ですが,基本は「半音をいくつ含んでいるか」という事です。

そして半音の数に変化を与えるのは短2度をいくつ含んでいるかということが大切になってきます。

つまりミ〜ファとシ〜ドの短2度をしっかりと覚えておきたいという事ですね。

音楽はただ聴いているだけ,なんとなく音符を演奏しているだけでも楽しいものですが,その仕組みや背景を知る事によってより楽しめたり,深みを増していくものです。

より音楽を楽しめるよう,そして吹奏楽を楽しめるような知識を増やしていきたいですね♪

コメント